Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer.

Forde PM, Spicer J, Lu S, Provencio M, Mitsudomi T, Awad MM, Felip E, Broderick SR, Brahmer JR, Swanson SJ, Kerr K, Wang C, Ciuleanu TE, Saylors GB, Tanaka F, Ito H, Chen KN, Liberman M, Vokes EE, Taube JM, Dorange C, Cai J, Fiore J, Jarkowski A, Balli D, Sausen M, Pandya D, Calvet CY, Girard N; CheckMate 816 Investigators.

N Engl J Med. 2022 May 26;386(21):1973-1985.

2022年4月11日号 NEJM誌オンライン版掲載の報告。

切除可能な腫瘍径4cm以上またはリンパ節転移陽性の非小細胞肺がん(NSCLC)の術前補助療法において、標準治療である化学療法単独と比較してPD-1免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブと化学療法の併用療法は、無イベント生存期間(EFS)を有意に延長させ、病理学的完全奏効の割合を有意に高めた。Bristol Myers Squibbの助成を受けた「CheckMate-816試験」の結果として報告された。

本研究は、NSCLCの術前補助療法における、化学療法へのニボルマブ追加の有用性の評価を目的とする非盲検無作為化第III相試験であり、2017年3月~2019年11月の期間に世界14ヵ国の施設が参加して行われた。臨床病期 IB(腫瘍径≧4cm)~IIIA期の切除可能NSCLC(American Joint Committee on Cancer[AJCC]第7版の病期判定基準に準拠)で、Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG)パフォーマンスステータスのスコアが0または1で、がんに対する治療歴のない患者を対象とした。根治手術前にニボルマブ(360mg)+プラチナ製剤を含む2剤併用化学療法、またはプラチナ製剤を含む2剤併用化学療法のみの投与を、1対1の割合で無作為に割り付け3週毎に3サイクル施行された。手術は術前補助療法終了から6週間以内に行われ、術後補助療法は化学療法、放射線療法あるいはこれら双方を最大4サイクル許可された。主要エンドポイントは、病勢進行、再発、死亡までのEFSと病理学的完全奏効(切除肺とリンパ節に生存かつ増殖可能な腫瘍細胞が存在しない)とされた。

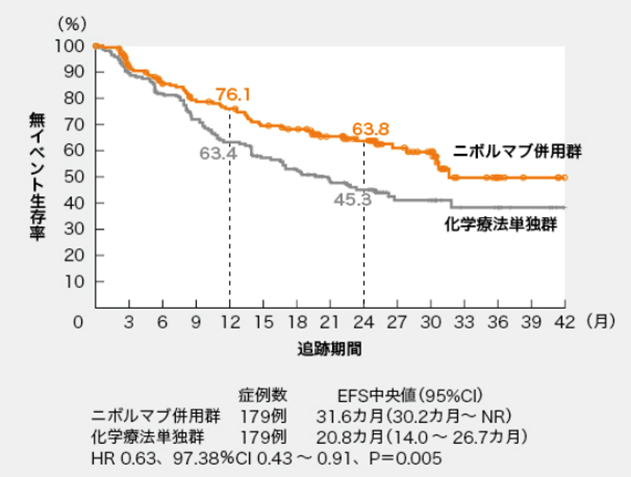

358例が登録され、ニボルマブ併用群に179例(年齢中央値64歳、女性28.5%、アジア人47.5%)、化学療法単独群に179例(65歳、29.1%、51.4%)が割り付けられた。術前補助療法を完遂した患者の割合は、ニボルマブ併用群が93.8%、化学療法単独群は84.7%、術後の補助化学療法はそれぞれ11.9%および22.2%が受けた。EFS中央値はニボルマブ併用群が31.6ヵ月(95%信頼区間[CI]:30.2~未到達)と、化学療法単独群の20.8ヵ月(95%CI:14.0~26.7)に比べ有意に長かった(ハザード比[HR]:0.63、97.38%CI:0.43~0.91、p=0.005)。1年EFS率はそれぞれ76.1%および63.4%、2年EFS率は63.8%および45.3%であった。また、病理学的完全奏効の割合は、ニボルマブ併用群が24.0%(95%CI:18.0~31.0)であり、化学療法単独群の2.2%(0.6~5.6)よりも有意に高かった(オッズ比[OR]:13.94、99%CI:3.49~55.75、p<0.001)。

手術はニボルマブ併用群が83.2%、化学療法単独群は75.4%で行われた。R0切除(遺残腫瘍なし)は手術例のそれぞれ83.2%および77.8%で達成された。一方、事前に規定された1回目の中間解析では、両群とも全生存期間中央値には到達せず、統計学的有意性の判定基準(p<0.0033)は満たされなかった(HR:0.57、99.67%CI:0.30~1.07、p=0.008)。

Grade 3/4の治療関連有害事象の発現はニボルマブ併用群が33.5%、化学療法単独群は36.9%で、治療中止の原因となった治療関連有害事象はそれぞれ10.2%および9.7%で認められた。免疫介在性有害事象の発生頻度は全体的に低く、その多くがGrade1/2であり、ニボルマブ併用群で最も頻度が高かったのは皮疹(8.5%)だった。手術関連有害事象(手術合併症)は、ニボルマブ併用群が41.6%(うちGrade3/4は11.4%)、化学療法単独群は46.7%(同14.8%)で認められた。Grade5の手術関連有害事象はニボルマブ併用群で2例(肺塞栓症、大動脈破裂)にみられたが、いずれも試験薬との関連はないと考えられた。

免疫治療は効果の面から、よりフロントラインで使用するのが望ましいということが肺がん診療の原則である。リンパ球が疲弊する前に、そして肺がん患者さんが疲弊する前に免疫治療を行うことは、免疫治療の効果が一番高いところをうまく利用するという意味で、術前治療の意義がある。また、EFSのサブグループ解析で検証されているⅢA期において、この術前ニボケモがより効果を発揮している点が注目である。全体の評価ではハザード比が0.63だったところ、ⅢA期では0.54という結果であった。従来、切除可能NSCLCに対しては術前に全身化学療法と放射線治療が行われていたが、放射線治療後の手術は難易度が高く、術後合併症も少なくない。そのようなⅢ期NSCLCに対し、化学療法を補完する免疫療法の上乗せ治療が目に見えて効果的であるという結果は外科医にとっては大変心強いデータである。