Associations between statins and adverse events in primary prevention of cardiovascular disease: systematic review with pairwise, network, and dose-response meta-analyses.

Cai T, Abel L, Langford O, Monaghan G, Aronson JK, Stevens RJ, Lay-Flurrie S, Koshiaris C, McManus RJ, Hobbs FDR, Sheppard JP.

BMJ. 2021 Jul 14;374:n1537. doi: 10.1136/bmj.n1537.

2021年7月14日号 British Medical Journal掲載の報告。

スタチンは高コレステロール血症の2次治療に広く使われ、有害作用として横紋筋融解症が最もよく知られている。利益・損失をトレードオフの視点から見ると利益が勝るエビデンスが多く、2次治療は素直に受け入れられている。逆に、まったく自覚症状のない1次治療は患者の多くが自分が病になる実感もなく、高リスクに晒されているとの懸念もなく、マスメディアの影響を受けやすい。そのうえ、スタチンの1次治療はエビデンスが乏しいこともあり、治療を受ける患者を納得させにくい。心血管疾患の1次予防において、スタチンの有害事象リスクは心血管疾患の予防効果を上回るものではなく、有益性と有害性のバランスは概して良好であり、安全性の懸念を考慮し治療開始前にスタチンの種類や投与量を調整することを支持するエビデンスは限定的だった。英国・オックスフォード大学の研究グループが、ネットワークメタ解析によるシステマティックレビューの結果を報告した。現行のスタチンの種類および投与量に関する推奨事項は、異なるレジメンの多様な有害事象は考慮せず、脂質低下効果に基づくものとなっていることから、研究グループは心血管疾患の1次予防におけるスタチンと有害事象の関連性、種類や投与量別にどのような関連性があるのかを調べた。

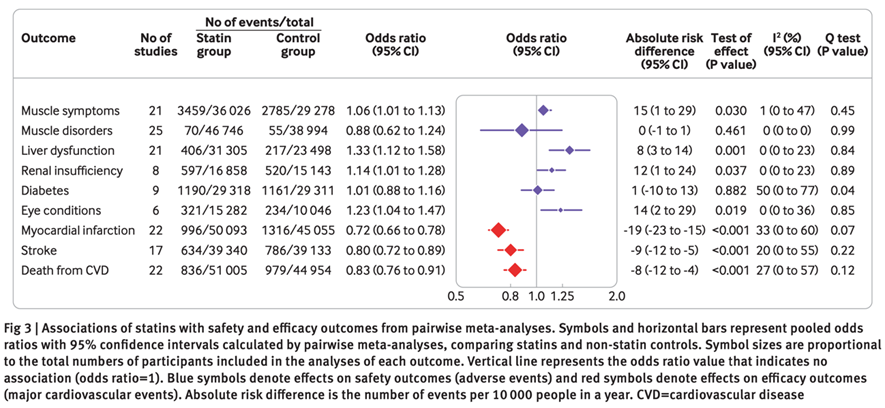

本研究はRCT62件、約12万例、追跡期間平均3.9年の研究に基づくネットワークメタ解析で心血管疾患の既往のない成人を対象にスタチン群と非投与群を比較検討し、さらに投与量、種類の異なるスタチン治療を比較してRCTを特定した。主要評価項目は一般的有害事象:自己申告による筋症状、臨床的に確認された筋障害、肝機能障害、腎機能不全、糖尿病、眼症状、および副次評価項目は有効性指標としての心筋梗塞、脳卒中と心血管疾患死亡とした。データ解析はペアワイズメタ解析を行い、スタチン群と非投与群の評価項目のオッズ比、95%信頼区間を算出し、1年間治療を受けた患者1万人当たりのイベント数の絶対リスク差を推定した。さらに、スタチンの種類による有害事象を比較するためにネットワークメタ解析を行い、Emaxモデルで有害事象の用量反応性を評価した。

スタチンは、臨床的に確認された筋障害ならびに糖尿病との関連は認められなかったが、自己申告の筋症状(21試験、OR:1.06[95%CI:1.01~1.13]、絶対リスク差:15[95%CI:1~29])、肝機能障害(21試験、1.33[1.12~1.58]、8[3~14])、腎機能不全(8試験、1.14[1.01~1.28]、12[1~24])、眼症状(6試験、1.23[1.04~1.47]、14[2~29])のリスク増加がみられた。ただし、リスクの増加は、主要心血管イベントのリスク減少を上回るものではなかった。アトルバスタチン、lovastatin、ロスバスタチンは有害事象との関連は認めたが種類による差はなかった。肝機能障害に関してはアトルバスタチンで用量反応性の関与が認められたが、残りのスタチンに関しての結論は出ていない。副次評価項目はフォレストプロットに示すごとく有意に抑制されている。スタチンの1次治療に関しては将来、起こりうるイベントの抑制効果を予測することは困難でしかも重要なうえにRCTによる前向き研究で実証するには多くの費用・時間・患者の参加が必要となる。それゆえ、既存データを巧みに利用するネットワーク・メタアナリシス(NMA)/システマティックレビュー(SYSR)による手法への期待は大きい。本論文は1次治療における薬物治療の評価法に一石を投じるNMA/SYSRのこれから利用の道しるべになると考える。1次治療においても軽度の副作用はあるが利益が勝るため投与を拒む理由はないと結論している。